大村藩統治時代におこったキリシタン迫害事件、

【郡崩れ】ゆかりの地を訪ねていきます。 |

【郡崩れ】(こおりくずれ)

<生徒のレポートによる>

明暦3年(1657)秋に、大村藩のキリシタン達が大量に検挙・処分された事件。郡村のキリシタンから発覚したので郡崩れという。

事の発端は「郡村にキリシタンがいる」という一言であった。これがもとで、郡川流域の佛谷(ほとけだに)の洞窟を中心に潜伏キリシタンたちが発覚し、周辺の村々に潜んでいた者も合わせて、608名が検挙された。このうち411人が処刑された。

411人という人数は多いため、処分は5ヶ所でおこなわれた。

大村・・・131人

長崎・・・123人

平戸・・・64人

島原・・・56人

佐賀・・・37人 |

<「郡崩れ」の経緯>

島原の乱から20年、大村藩の領内にもキリシタンがいなくなったと考えれれていました。実際、幕府にも領内にはキリシタンはいないと報告したとの事です。ところが、明暦3年(1657)秋に大村藩のキリシタン達が大量に検挙される事件がおこりました。郡村からはじまった事件ですので「郡崩れ」といいます。

事の発端は郡村の百姓兵作なる人物が長崎の知人を訪ねた際に「八次の里(郡村)に天草四郎の生まれ変わりといわれて不思議な力を持っているキリシタンがいる」と話したことです。これにより、消滅したと思われていたキリシタンがまだいたことが分かったのです。時の長崎奉行、黒川与兵衛は郡村を中心にキリシタンを捕らえ、最終的には608名(603名?)が検挙されました。

あまりの逮捕者の多さに大村藩だけでは処理できず、周辺の藩にも預けられて分担して取り調べられられました。その結果、途中で病死した者が78名。99名がキリシタンではないとして釈放、終身牢が20名となり、結果的に411名(406名?)が斬罪となりました。

|

|

かつてこの道が長崎街道だったことを示す標識。大村市内は近代的な道に変わっていましたが、このようにいたるところに標識が見られ、迷わずに歩くことができます。 |

|

|

女子(左)と男子(右)

真夏の日差しにかなり疲れてきたようです。

帽子とタオルは欠かせません。

ただ、足どりはまだ重くなっていません。 |

|

【殉教者獄門所跡】に立つ

聖母マリア像 |

|

【獄門所跡】(ごくもんしょあと)

明暦3年(1657)の郡崩れによって斬罪とされた411人のうち、大村で処刑された131人が殉教した場所。近くには処刑される人たちが妻子と別れたところにあった石(涙にぬれ、今でも苔ひとつ生えないという)なども残っている。

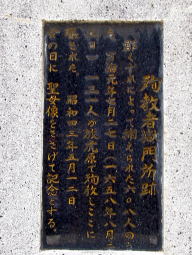

(写真文)

郡崩れによって捕らえられた608人のうち、万治元年7月27日(1658年8月25日)131人が放虎原で殉教しここに曝された。昭和43年5月12日、母の日に聖母像をささげて記念とする。 |

|

放虎原で処刑された殉教者の胴と首はそれぞれ別のところに埋められました。(胴塚と首塚)

これから、胴塚と首塚に向かいます。 |

|

【胴塚】 |

胴塚には案内板と銅像があります。

|

【胴塚】(どうづか)

当時はキリシタンの妖術で死後も首と胴がつながったら復活すると恐れられていたので、首と胴は別々のところに埋められた。胴塚はこのうち、胴体の方が埋められたところである。 |

少し離れたところに

首塚があります。 |

【首塚】 |

【首塚の由来】案内板

「明暦3年10月、大村領郡村に潜伏キリスト教徒の検挙事件が勃発し捕縛608人のうち411人は斬首の刑を受け殉教を遂げたが、その時放虎原で処刑された131人の首は20日間獄門所前に晒された後、ここに埋められたのである。」 |

【首塚】(くびづか)

胴塚のそばにある塚。131人の首が獄門所前にさらされ、20日後にここに埋められた。 |

|

昼食です

次へ進む |

|

旅日記

「郡崩れのことを知って、私はとても胸が痛みました。」

「亡くなったキリシタンたちは本当につらかったのだろうなということを心に刻みました。」

「首塚と胴塚が予想以上に離れていてびっくりしました。」

「大村は宗教に関してはすごいと思います。キリスト教だったり仏教だったり。これこそ歴史の流れなのだと思いました。」

「世界で宗教による対立など、色々な問題がありますが、江戸時代の大村ようでした。」 |